森林生態旅游業與絲綢之路經濟帶如何對接?

森林生態旅游業與絲綢之路經濟帶如何對接?

——我國發展絲綢之路森林生態旅游的優勢探析

董鎖成 趙敏燕 郭鵬 程昊 石廣義

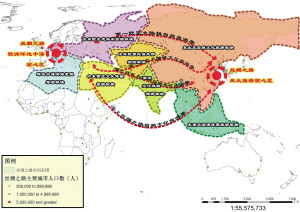

絲綢之路“兩心四帶七板塊“旅游業發展空間布局圖

林業是國民經濟的基礎產業,更是戰略產業。森林不僅是陸地生態系統中最大的碳庫,最大的(儲)水庫和生態屏障,還是人類的綠色家園,是重要的戰略資源。

我國處于東亞-北亞自然旅游區和東亞古中國文化區,林業系統呈現“三系統 多樣性”的特征,即森林生態系統、濕地生態系統和荒漠生態系統,以及野生動物和自然保護區等生物多樣性系統。特別是我國森林生態系統獨特,自南向北,分布著熱帶雨林、溫帶常綠闊葉林、溫帶落葉闊葉林和亞寒帶針葉林等多種植被類型。由于地形地貌獨特(最高海拔8884米,最低海拔-100多米)、氣候類型多樣、生物種類繁多等因素,中國西部地區又被確定為全球范圍內25個生物多樣性熱點地區之一。

面對分布如此廣泛、豐富的森林生態旅游資源,其產業在與絲綢之路經濟帶對接時有著怎樣的優勢?

筆者以為,作為絲綢之路經濟帶沿線各國的戰略性先導產業,森林生態旅游業具有獨特的產業優勢。首先,一個覆蓋全國的景區體系已基本形成,為森林公園國際景區大體系的建立提供了良好的基礎。其次,縱貫絲綢之路沿線的旅游基礎服務設施已初具規模,擁有較高的社會影響力和較大的產業預期規模。最后,森林生態旅游業的管理架構已初步形成,并在促進區域經濟發展和民生改善中發揮著越來越重要的作用。

實際上,經過多年發展,我國森林生態旅游業已具備一定基礎,產業化程度逐漸提高,形成了一定規模的產業體系。截至2015年底,全國林業部門已批準建立不同類型、不同級別的濕地公園1263處,總面積約357.8萬公頃;林業系統自然保護區總數達2228處,總面積12425萬公頃,約占全國國土面積的12.94%;全國各級森林公園3234處,總面積1801.71萬公頃;全國國家沙漠公園總數達55處,總面積29.73萬公頃。在我國西部地區,還擁有一批自然人文資源豐富、發展潛力大的自然保護區和森林公園,如貴州梵凈山國家級自然保護區、甘肅冶力關國家森林公園、青海坎布拉國家森林公園、寧夏六盤山國家森林公園等,其森林旅游業在全國旅游產業發展中占據重要地位,張家界、神農架、西雙版納等森林旅游景區已經成為當地乃至區域旅游產業體系中的重要支撐。

豐富的中華文化、絲路文化、民族文化和地域文化資源,也讓我國森林自然生態旅游資源與人文旅游資源融合互補,形成了良好的組合。我國的少數民族地區已經形成了保護生態環境和森林資源的優良傳統和習俗,這既反映了我國少數民族對自然環境和自然資源進行科學保護和合理利用的情況,也體現了少數民族文化對自然資源保護和經營管理的影響和作用。民族文化對于開發具有地域性、民族性、國際性的生態旅游具有重要意義。

自然旅游資源圖

發展絲綢之路森林生態旅游業不僅要有戰略布局,還應有戰略定位,以及具體的發展模式。

從戰略布局來說,國際生態旅游帶建設以“一帶一路”為戰略機遇,積極依托第一條歐亞大陸橋、中印孟緬經濟走廊和海上絲綢之路,構建“四區三帶”國際自然生態旅游帶和“六區三帶”國際文化生態旅游帶,有效連接“一帶一路”東西兩端自然旅游資源富集區域,并為中亞、西亞和中東等地輸送大量的國際旅游客源,實現自然生態旅游與歷史文化旅游的有機融合,最終實現“兩心四帶七板塊”的“一帶一路”國際生態旅游帶總體目標。近期目標是構建“四區三帶”國際自然生態旅游帶和“六區三帶”國際文化生態旅游帶。“四區三帶”國際自然生態旅游帶沿第一條歐亞大陸橋、中印孟緬經濟走廊和海上絲綢之路呈空間分布,主要集中于東端的亞太和西端的歐洲區域,密度較高。“四區”為:東亞-北亞自然旅游區、東南亞自然旅游區、中歐-東歐自然旅游區和南歐-地中海自然旅游區。良好的生態環境和豐富的自然資源是支撐國際生態休閑旅游、高山滑雪旅游、濱海度假旅游、自然觀光旅游和戶外運動旅游發展的首選目的地。“六區三帶”國際文化生態旅游帶主要分布在沿海、大河、綠洲和平原地區,并沿海上絲綢之路和第二、三亞歐大陸橋呈帶狀分布。作為古時連接古中國、古埃及、古印度、古巴比倫、古希臘和古羅馬等眾多人類文明發源地的重要交通廊道,絲綢之路憑借其悠久的歷史文化、濃郁的民族風情和濃厚的宗教文化,成為如今東西方文化交流和遺產保護的重要文化融合帶。遠期目標可以打造“兩心四帶七板塊”國際生態旅游帶。其中,“兩心”即歐洲環地中海核心區和亞太旅游核心區;“四帶”即第一歐亞大陸橋自然旅游帶,第二、三歐亞大陸橋及海上絲綢之路自然文化旅游帶;“七板塊”即東北亞自然文化旅游板塊、中亞民族民俗風情旅游板塊、中東歐亞生態休閑旅游板塊、東南亞濱海度假旅游板塊、南亞文化體驗旅游板塊、中東西亞文化體驗旅游板塊和環地中海濱海度假旅游板塊。

從戰略定位來看,“一帶一路”建設是戰略性先導產業。發揮生態旅游業的龍頭引領作用,增強旅游業的發展活力,依托其在“一帶一路”沿線區域的資源優勢和戰略機遇,加快“一帶一路”生態旅游業發展,把生態旅游業培育成“一帶一路”國際旅游合作的戰略性先導產業和貧困落后地區的動力產業;“一帶一路”建設是國有林區發展生態經濟和旅游產業的新興增長極,實現戰略轉型的關鍵舉措。培育新經濟增長點、新環境優化點、新區域協作點、新國際合作點、新文化促進點和新生活質量點的共同發展,促進我國林業產業結構調整和現代林業體系建設,推動我國國際生態旅游業發展和國內生態旅游進步;加快建設具有國際影響力的自然旅游資源保護地和符合國際標準的生態旅游目的地,在推動我國對外開放,促進國際旅游事業發展的同時,不斷加強我國生態安全屏障和公民生態意識建設,以點帶面加快我國乃至“一帶一路”沿線生態文明建設步伐。

文化旅游資源圖

框架已然構建,定位不斷清晰,發展則可以通過生態文明旅游和大旅游兩種模式展開。生態文明旅游模式以發展人與自然和諧、生態平衡的生態旅游業為目標,集合生態空間、生態經濟、生態環境、生態人居、生態文化和生態文明制度“六位一體”的生態文明建設體系之力,促進“一帶一路”生態文明建設,發展低碳旅游、綠色旅游、智慧旅游,融入建立國家公園體制的大背景,培育符合生態文明理念的生態旅游產業。通過大旅游模式打造“一帶一路”國際生態旅游與文化旅游帶,以旅游為先導產業,替代傳統產業,聯動一、二、三次產業,優化產業結構,建設以旅游業為節點、依靠產業鏈連接的大旅游產業體系。

可以說,發展絲綢之路森林生態旅游業是林業與旅游業融合發展的必然要求,是林業經濟發展新的增長點和邊緣地區旅游業的新型增長極,具有環境成本低、產業鏈條長、就業容量大、綜合效益好的產業優勢,有利于拓寬林農就業渠道、增加林農收入、改善林農生活條件;有利于鞏固集體林權制度改革成果,維護林區的繁榮穩定;有利于推動城鄉交流,促進城鄉經濟社會一體化發展。

(董鎖成系中國科學院地理科學與資源研究所首席研究員、中國科學院大學首席教授,趙敏燕系西南林業大學生態旅游學院副教授、中國科學院地理科學與資源研究所博士生,郭鵬系國家旅游局信息中心干部,程昊系中國科學院地理科學與資源研究所博士后,石廣義系中國科學院地理科學與資源研究所高級工程師)

| 我也說兩句 |

| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |

m.quanpro.cn

m.quanpro.cn